古唐津の魅力について

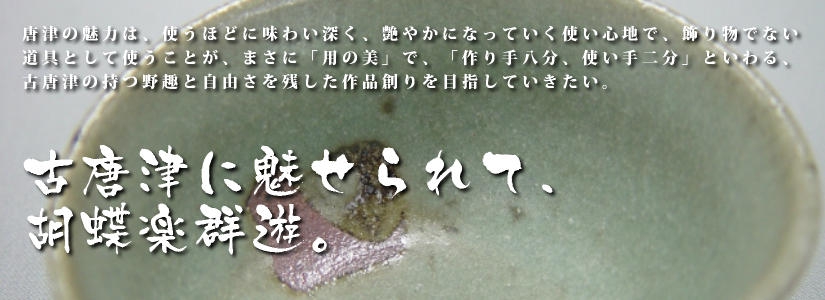

この古唐津は、砂目(すなめ)と呼ばれる粗くざっくりとした土味と渋い色調が特徴であり、これが素朴さ、温かさ、力強さという古唐津の魅力を表しています。

野育ちながら、野卑に落ちず、技に媚びず、品格を失わない古唐津の魅力について調べてみました。

胡蝶楽群遊窯作品集

例えば、この斑唐津のぐい呑み。白い肌と斑とのコントラストや斑の濃淡などが最大の見どころですね。

唐津焼の魅力は、使うほどに味わい深く、艶やかになっていく使い心地だと思います。

飾り物でない道具として使うことが、まさに「用の美」を醸し出します。

唐津焼は「作り手八分、使い手二分」。

料理を盛り花を生けて100%の完成品となる作品づくりを目指して。

日本酒の魅力について

せっかく飲んでみたお酒もただ「おいしい」の一言で済ませてしまっては、日本酒の味わい方は、まだまだでしょう。

日本酒と古唐津に魅せられた陶芸家が、さすが「備前の徳利、唐津のぐい呑み」と呼ばれるような作品を目指して、なお一層おいしく日本酒を頂くために作ったページです。

作品集

「肥前陶磁史考」(中島浩気(なかしま こうき)先生)の現代語訳と陶芸解説

肥前陶磁史考現代語訳など

https://kokaratu.com/hizentouji.kokaratu.com/

『肥前陶磁史考』は昭和11年に発行されましたが、その文体は明治・大正から昭和初期にかけての文語体で書かれており、現代の陶芸家にとって非常に有益である一方、読み解くのは容易ではありません。

そこで今回、現代語訳を試みました。これが若手陶芸家の学びの資料として役立つならば、中島浩気先生もきっとお喜びになられることでしょう。

※諸説ありますので、ここに掲載している資料は当時の解説であり、最終的な専門判断を代替するものではありません。また、最新の研究動向に応じて解釈が変わる可能性があります。

(2025年8月より毎週 月・火・水・木曜日更新予定)

陶芸解説

https://kokaratu.com/kaisetu/

日本古代から中世にかけての陶磁器の歴史とその変遷について詳細な概説を提供しています。各窯が土師器系、須恵器系、瓷器系のいずれに連なるか、陶土の性質による生産品目の分業(壺・甕・擂鉢や山茶碗など)と、茶陶の登場による様式の変化(特に信楽・伊賀の茶陶化)を解説しています。窯の構造や成形技術、全国的な流通範囲といった生産・経済的な側面にも言及しており、中世窯業の発展と終焉を包括的に論じています。

(2025年9月より毎週 月・水・金曜日更新予定)